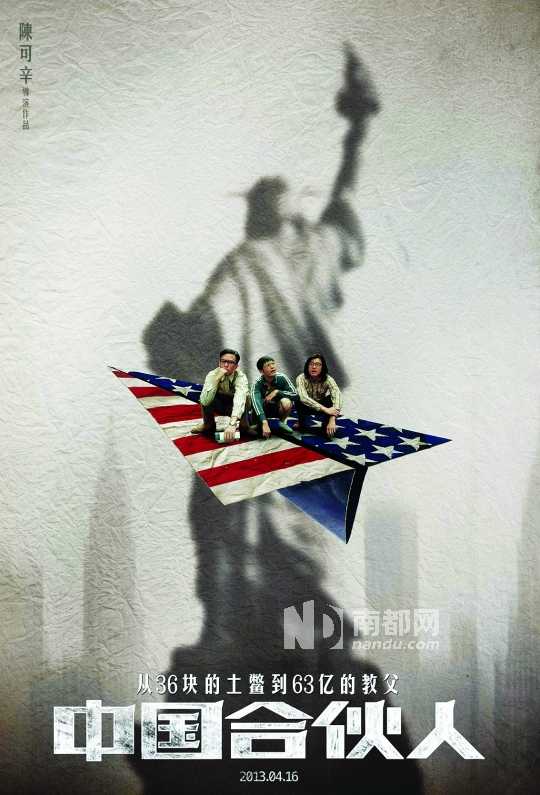

摘要:他们的新梦想到底是什么?立场的摇摆不定也反映在了电影的视点上。也许,导演就打心里怀疑着,中国人没有梦想。影片以新梦想在纽交所上市作结,散发出中国式成功学的诡异铜臭。 品质鉴定:★★★☆ 他们的新梦想到底是什么?立场的摇摆不定也反映在了电影的视点上。也许,导演就打心里怀疑着,中国人没有梦想。影片以新梦想在纽交所上市作结,散发出中国式成功学的诡异铜臭。 由于题材、背景以及档期相近,《中国合伙人》不免被拿来与《致我们终将逝去的青春》做比较。就我的个人观感,无论整体流畅性还是细节编排处理,陈可辛都比赵薇好,毋庸置疑。但是,对横扫过香港电影金像奖和台湾金马的陈可辛来说,《中国合伙人》也排不进他的好作品行列。影片时空跨度大,内容详尽,却没有太多可供回味的空间。 这部电影带有励志和青春色彩,有真实传记成分,也有轻喜剧的影子。在陈可辛擅长的男女爱情部分,作为一名外来者,北京的校园里戏处理得游刃有余。只可惜,爱情不是这部电影的主线,取而代之的是三个男人的友情。而令人诧异的是,影片居然以新梦想在纽交所上市作结,散发出中国式成功学的诡异铜臭,更兼有大国崛起强国梦的论调。更令人如鲠在喉的是片尾的彩蛋,向一帮创业成功者献礼致敬,有如“感动中国”。 《中国合伙人》完成了两件事:一是三个人合伙,赚钱上市;二是没有向美国人低头。除此之外,他们并没有做过什么。与其说他们有去“改变中国”,不如说他们被中国的现实改变了。诡异的是导演显然不满于此,他们一边无限渴望美国,一边又下意识地抗拒美国。1988年,他让王阳剪去了长发,称青春结束,理想破灭了。1999年,他让成冬青痛斥脑残爱国愤青。那么,他们的新梦想到底是什么?单就电影所言,我显然会理解为商机利益盖过了梦想,留美预备学校带来财富滚滚。立场的摇摆不定也反映在了电影的视点上,它不断游移,在三个人之间来回变换。 以成冬青为例,失去珍贵的爱情后,他从一台单词机器变成了演讲机器。除了麻袋装的钞票,你摸不清这个人物的欲望表现,他的快乐为何,他的人生为何。在他身上,你找不到真正可以被称为美好的东西。1980年代的存储柜空无一物,陈可辛最擅长的浪漫主义也不见了踪影。他向美国人展示了中国教育方式的惊人(或者说可怕)成果,下一场便是捐赠,旋即投入到上市的行动。从现实角度来说,陈可辛把这个人物塑造得很真实,标准意义上的中国社会成功人士。他拥有足够多的资本,但害怕发出真正的声音——— 或者说不能,除了在美国人面前那次。当然,电影还是给他封上了实现梦想的包装。 我不愿把陈可辛的处理称为“投机”,因为实际上他在电影里的困境,那也是一代或几代中国年轻人的困境。譬如有人会直言,中国人没有青春。也许,导演就打心里怀疑着,中国人没有梦想。比起遥不可及的“理想”,实用主义和急功近利成了过去二十年的通用词。在没有办法找到安全感的情况下,资本的力量成了安全感的来源。甚至,一个人的力量不够,三个人才行,这才是中国合伙人的来历。 哪怕是在今天,只有傻子才会真相信,这个国度真的比美国好吧?电影里几次强调有留学生回了国,但背后则是数十上百万的人,头也不回地出去了,新梦想当然可以记上一笔功劳。或许,这才是真正的、一直不变的新梦想吧。● 木卫二 ●桃桃林林:可以跟《致青春》参照,都是讲青春的破灭与现实。不过少女青春是一场场恋爱;男人的青春是事业、梦想与哥们儿友情。这片大卖成功学,各种激情与梦想之类的关键词,而降到最后还是越活越孤独的事。旁白多不是问题,问题是旁白叙述者不统一,这个比较讨厌。结尾的处理也太理想,它扭曲或模糊了主题,很遗憾。仍有消费时代符号的嫌疑,包括音乐。 ●大奇特:三姑父证明青春、梦想是不会逝去的,三点一线的人物关系权衡得很好,尤其“打乒乓”一段的平行剪辑与镜像最具代表。不过影片对三姑父来说也像遥控器,直按快进(发展稍快,削弱了故事延展的情感张力),只有三个频道(强化主体,弱化附体)及无休止的旁白与音乐(记叙大于展示)。(来源:迷影网) 在映电影评分榜 (按照影片本周末在广州地区的场次多少排列,高于6分标记为红色,低于6分标记为绿色。仅引进片有IM D B用户评分及M etascore影评人评分作为参考。其中M etascore满分为100分。整理:小5)

|